50年の軌跡

2022年、東洋紡エンジニアリングは

50周年を迎えました。

高度経済成長期の最中、

日本のモノづくりに携わることから始まった

50年の軌跡をご紹介します。

-

会社設立まで

機器だけでなく、導入に伴うノウハウなどのソフトウェアも提供するエンジニアリング事業。この事業は、高度経済成長と国際化に伴い、今後さらに需要が高まると見込まれていました。東洋紡も時代の要請に応えるべく、当時の工作部をもとに新会社を設立し、エンジニアリング事業の展開を準備しました。新たな事業を通じて、東洋紡の技術で広く社会に貢献するという使命も担っていました。

-

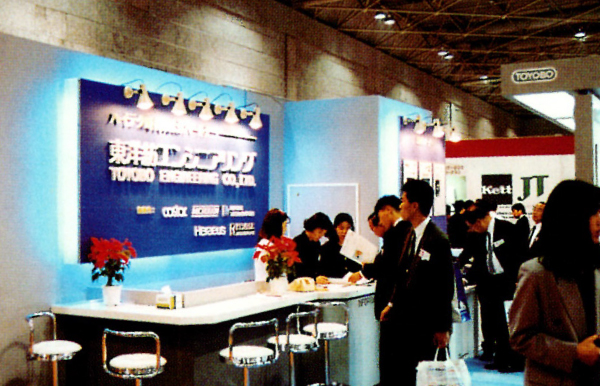

工作部から

エンジニアリング事業へ1972年に役員3名、従業員28名の総勢31名で、エンジニアリング事業を推進する新会社「東洋紡エンジニアリング」が設立されました。メンバーは営業経験の乏しい技術者が多く、社外への技術販売も初の試みでしたが、多様な課題を乗り越えるために、自分たちが培った技術が多様な産業で応用可能だと信じ続けました。東洋紡の全面的なバックアップのもと、新鋭紡績工場の建設工事を皮切りに、繊維産業の工場増設や新設備導入、国際公害防止ショーへの製品出展など、エンジニアリング事業としての実績を積み重ねていきました。

10.10東洋紡社内報 第281号

「公害防止2機種を出展」 -

新分野への挑戦

1982年に創立10周年を迎えた東洋紡エンジニアリングは次の躍進に向け、組織の機能性を強化していました。1985年には、繊維加工技術総括部、化合繊技術総括部、物資総括部、工事総括部、科学機器総括部、事業開発総括部、管理総括部の7総括部制による組織改正を実施しました。さまざまな専門技術を備えた人材の加入により、原子力発電関連工事、食肉畜産加工設備の自動化、研究設備、メディカル機器、機械製図用パーソナルCADなどを手掛け、事業を多角化しました。同時に、アジアを中心に工場建設や技術指導に取り組み、グローバルに活動領域を広げていきました。

科学機器展 -

バブル経済崩壊からの奮起

日本のバブル経済が崩壊した後、景気の後退により多くの企業が設備投資を大幅に縮小しました。この状況は東洋紡エンジニアリングにも影響を与え、国内での受注が減少しました。しかし、東南アジアや中国をはじめとする海外市場での設備投資が活発だったため、これらの市場での事業展開が悪化した国内収益を補うことができました。国内では厳しい状況が続いていたものの、RO純水製造装置の自社生産体制を整えたり、ケーブルテレビ局や電設会社向けにCATV-CADを開発するなど、各事業の多角化を進めてきました。

「ケーブルテレビショー2001」出展 -

環境ソリューション事業に

進出1997年に国際条約「京都議定書」が採択され、地球温暖化防止への関心が国内で高まりました。これに応じて、東洋紡エンジニアリングは2003年4月に「環境ソリューション事業部」を新設し、新型RO純水製造装置(TRO-60A,60X)、VOCガス処理装置、海水淡水化装置などを通じて環境問題への取り組みを強化しました。また、東洋紡テクノシステムセンターから事業を移管し、若手技術者の育成や顧客対応力の向上を図るため、人事交流を始めるなど、総合エンジニアリング会社として組織の強化を進めました。

純水製造装置TRO-60Aカタログ -

持続可能な社会に向けて

事業を推進東洋紡のエンジニアリング事業は、エンジニアリング部門との一体運営を拡大しました。国内外のプロジェクトに積極的に取り組む一方で、技術伝承と技術力向上を目指して定期修理工事関係の取り組みを進めました。さらに、ロックウェルオートメーションジャパン社製の制御機器と周辺機器の販売代理業も行い、新しい市場を開拓。2014年には国内最大規模の植物工場を完成させ、レタスを1日あたり12,000株生産しており、環境関連事業の推進にも注力しました。

レタス工場(日産12,000株) -

創立50周年を迎え、

東洋紡エンジニアリングは

『順理則裕

(なすべきことをなし、

ゆたかにする)』を

軸にさらなる進化へ